看曹大佐讲稿想到的

不知道为什么曹大佐关于去“非洲”的讲稿又被翻了上来,一帮人莫名其妙在下面做起了阅读理解,弯来绕去又回到“远大理想”、“奉献人生”那一套说辞来,急得大佐又站出来讲他的“非洲”经。

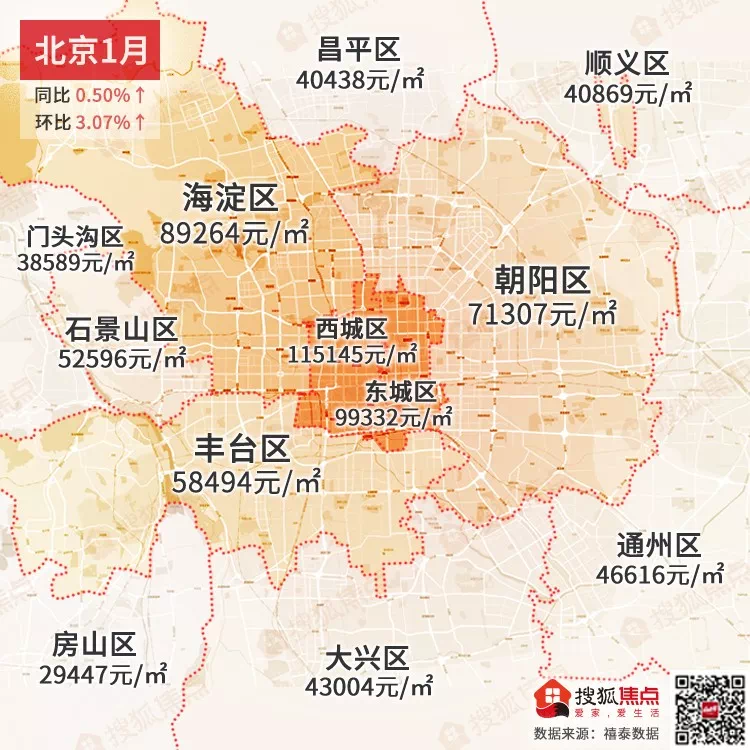

有时候打开手机看看百京的楼市,离谱的房价依旧飘在天上。要是想在这儿比较有生活质量地定居,哪怕年薪百万,也几乎没办法避开超高的杠杆。在这样的超大城市定居,低债务压力、合理的通勤时间和舒适的居住条件几乎是互斥的选项。之前的同事有人在通州买了房,人却在西二旗上班,干脆租了间卧室在清河,和家里人过着同城异地的生活。通州好歹还在北京辖区内,早先在燕郊买房的打工人们现在房子贬值,都还要继续还贷,也很难说这样的“定居”能有多高的生活质量。对于在这儿没有根基的外地人而言,哪怕没有生育不考虑北京尤其海淀这种比拼家底的教育,定居这种超大城市也很难获得比较高的生活品质。

上面是曹大佐极度厌恶的超高生活成本+低生活品质的现状,另一头是经济周期中年轻人面临的困局。这里贴一篇@六便士在知乎的文章清华十年,职业选择见证行业兴衰,和我所看到的情况类似,其实很少有人会去像曹大佐等人一样思考自己所追求的是怎样的生活,然后再做出选择。大多数人最后做决定时还是简单地“追涨杀跌”,在当前形式下让自己的那些title最大程度变现,于是就有了前面这篇文章里所写的一波波就业风潮,最近几年则是吃皇粮强势崛起,我也算见证了又一次的版本更迭。大佐的文字狠狠批判了这个社会单一的以排名为核心的评价体系。我很认同他这样的观点,这样的社会氛围太压抑了,永远在歌颂苦难与隐忍,合群与集体被放到了不容辩驳的位置,我们精于算计,盘算着自己怎么才能在一条既定的跑道上面抢得先机,却从来不去想为什么要在这里奔跑。中学小学“为学习”过穴居人生活,高考完填志愿想着怎么才能让自己的分数不亏,上了大学挤破头去考研、考公,要么是强行上马转向自己并无兴趣的热门行业,工作了又开始撬动6个钱包攒出一套鸽子笼,接下来攀比鸡娃……循环往复,看不到尽头。

我们还是太缺乏安全感了,担心自己被抛下、没学可上,担心自己错过机会就再无翻身可能,担心自己遭遇裁员就没饭吃,担心自己没房没车没有竞争力,担心自己没有个编制没有社会地位,担心熟人不怀好意的“嘘寒问暖”,担心自己的房子烂尾,担心孩子达不到自己的水平……数千年来那一场场惊世浩劫深深地刻在我们的文化中,羸弱的社会保障更是将这些不安无限地放大。我读书时第一次见到Gap Year的概念时还很新奇,没接受社会毒打的我还幻想过像影视剧里那样gap中打工到处旅行,后来发现还是自己太天真了。这个社会的“容错率”太低了,一个人就只有那么几个时间窗口能做选择,简历中的任何一个空窗都会是HR拒绝你的理由。当身边人都开始组建家庭,你又要面对来自家族的婚育压力……

我们正在见证黄金时代的落幕,那些逆袭故事渐渐成为传说神话,这几年毕业的同学想必也体会到了秋天的萧瑟。但我还是认同曹大佐的观点,我们没必要去计算过于遥远的未来,哪怕是AI爆发式发展的今天,也没有人能预测接下来会发生什么。我们今天所见的一切也并不是常态,我们熟知的这些“铁饭碗”在二十多年前刚刚经历过规模巨大的大下岗,05年之前还要纳公粮,名字响当当的黑色、红色、黄色APP也不过十年出头的历史。人生这道题没有正确答案,做题家们的经验在这儿只能是刻舟求剑,在焦虑的漩涡中不停打转。

至于我本人,我倒是享受着现在这种漂泊的状态,也没想过要在哪儿生根。一辈子满打满算七八十年,真正能有社会意义上的自主能力就得等到二十多岁,去掉老来行动不便,实际也就剩个一半时间,当然得到处闯闯。时代的大潮奔涌而来,今天你上的岸,没人能保证不会被潮水淹没。

白日梦想家是我最喜欢的电影之一。Just step out.

额外推荐下@小智大障,广阔的世界有无限的选择,人人都抢的独木桥不一定会通向你向往的彼岸。